これまでに,電解質と非電解質について学習しました.

- 電解質

- 水に溶けると,電気を通す物質.

- 水溶液中で,電離している.

- 非電解質

- 水に溶けても,電気を通さない物質.

- 水溶液中で,電離していない.

塩酸の電気分解

塩酸は電解質でしょうか?非電解質でしょうか?

電解質か非電解質かを見分けるポイントは,「水に溶けたとき、電離するかどうか?」です.

電離とは,陽イオンと陰イオンに分かれることです.

塩化水素と塩酸の違い

塩酸の電気分解と考える前に,「塩化水素」と「塩酸」の違いを整理しておきましょう.

| 塩化水素 | 塩酸 | |

| 状態 | 気体 | 液体 (溶媒:水) |

| 化学式 | HCl | HCl |

上の表のように,気体である塩化水素を水に溶かすと塩酸になります.

したがって,塩化水素と塩酸の化学式は同じ「HCl」で表すことになります.

塩酸の電離

塩化水素が水に溶けると塩酸になります.

では,水溶液中ではどうなっているのでしょうか?

実は,塩化水素が水に溶けると,

HCl → H+ + Cl–

というように,水素イオン(H+)と塩化物イオン(Cl–)に電離します.

したがって,塩酸は電解質であり,電気を通します.

では,塩酸に電気を通すとどうなるか?を考えていきましょう.

- 塩化水素は電解質

- 水に溶けると,塩酸

- 電離式

- HCl → H+ + Cl–

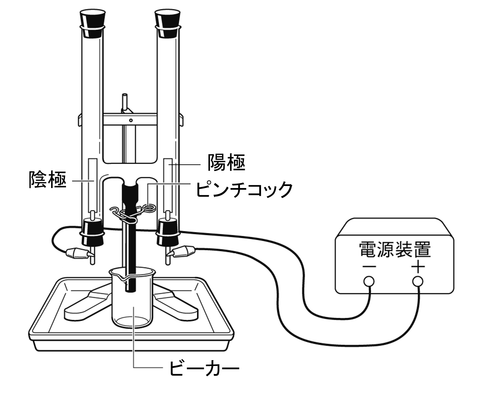

【実験器具】塩酸の電気分解

電気を流すために,「電源装置」を使います.

電源装置には,プラス(+)極とマイナス(ー)極があります.

ここで,電源装置のプラス(+)極につながれている電極を陽極,

マイナス(ー)極につながれている電極を陰極といいます.

| 電源装置 | 電極 |

| プラス極 (+極) | 陽極 |

| マイナス極 (ー極) | 陰極 |

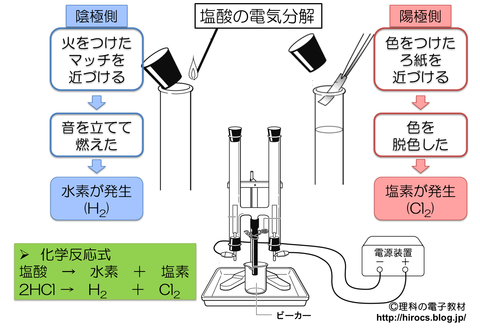

【結果】塩酸の電気分解

塩酸に電気を流すと,陽極と陰極から泡が発生しました.

泡が発生したということは,気体が発生したことになります.

また,発生した泡の量は,陰極の方が多く,陽極では少ないという結果でした.

では,陽極と陰極でどんな気体が発生したか確認していきましょう.

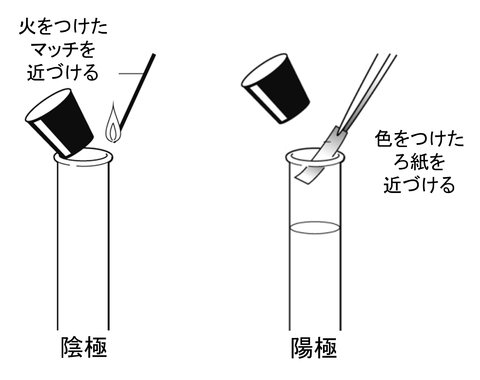

陰極で発生した気体

陰極で発生した気体に,火のついたマッチを近づけました.

その結果,音を立てて燃えました.

これから,発生した気体は「水素」ということがわかります.

陽極で発生した気体

陽極で発生した気体に,色のついたろ紙を近づけました.

その結果,色が脱色しました.

また,プールを消毒したときのようなにおいがしました.

これから,発生した気体は「塩素」ということがわかります.

- 陰極で発生した気体

- 火のついたマッチを近づけた

- 音を立てて燃えた

- 水素が発生

- 陽極で発生した気体

- 色のついたろ紙を近づけた

- 色が脱色した

- 刺激臭があった

- 塩素が発生

発生した気体の量の違い

発生した気体の量は,陰極が多く,陽極が少ない結果でした.

陰極では,水素が発生しました.

水素は水に溶けにくい気体です.

一方,陽極では塩素が発生しました.

塩素は水に溶けやすい気体です.

つまり,発生した気体の量に違いがあるのは,水への溶けやすさに違いがあるからです.

今回,塩素は水に溶けやすいので,発生した気体の量が少なく見えるということになります.

実際には,同じ量が発生しています.

この塩酸の電気分解の化学反応式は,

2HCl → H2 + Cl2

となります.

- 塩酸の電気分解

- 陰極:水素が発生

- 陽極:塩素が発生

- 化学反応式

- 2HCl → H2 + Cl2

【まとめ】塩酸の電気分解

今回学習した塩酸の電気分解について上の画像で復習しましょう.

ポイントは,陽極,陰極でどの気体が発生するか?です.

また,発生した気体の性質も覚えておきましょう.